Une thèse originale sur l´espace-temps.

VOYAGE AU CŒUR DE LA MATRICE UNIVERSELLE

» Ceux qui ont le courage d’explorer la trame et la structure du cosmos, même si elles diffèrent profondément de leurs souhaits et de leurs préjugés, pénétreront ses plus grands mystères. «

Carl Sagan (1934-1996)

INTRODUCTION

Publié le 28 octobre 2021

Avant toute chose, je tiens à préciser que cette thèse ne

s’inscrit pas dans un travail universitaire, comme beaucoup en font

automatiquement l’association. Si l’on suit la définition du mot « thèse »

donnée par le dictionnaire Larousse : « proposition théorique,

opinion, position sur quelque chose dont on s'attache à démontrer la véracité

», mon travail peut tout à fait recevoir ce titre sans recevoir la

reconnaissance du système ou d’une quelconque ‘‘autorité’’. C’est donc avec une

liberté de pensée sans limite, sans concession et, surtout, sans avoir à rendre

de compte à qui que ce soit, que nous pourrons étudier, sous n’importe quels

angles, toutes les matières chères à notre enthousiasme de polymathe. Grâce à

cet état d’esprit, des idées originales ont pu

fleurir, s’épanouir et se révéler en dehors de la plantation dans laquelle

notre curiosité est enfermée habituellement. Être vivifié d’une telle ouverture

est une bénédiction et j’aimerais, sans avoir à rougir, partager avec vous la

rose de sa quintessence.

•••••

La genèse de cette thèse remonte au jour où mes yeux se

sont tournés vers le ciel, ou, du moins, à la nuit pendant laquelle je pris

conscience que la voûte étoilée tournait inexorablement autour d’un point fixe,

comme une roue autour d’un essieu. En contemplant ce spectacle grandiose,

jamais je n’aurais cru que mes candides réflexions sur les rouages du cosmos me

pousseraient à étudier une pléiade de disciplines, reliant l’astronomie aux

sphères – apparemment immobiles – de la minéralogie.

Je me suis tourné de prime abord vers la science

académique, et malgré des découvertes probantes dans certains domaines comme

celui de la physique quantique, j’y ai trouvé beaucoup de théories et très peu

de théorèmes. Contrairement à un théorème, une théorie se base sur des

spéculations : c’est un système formé d’hypothèses qui tente de trouver

une cohésion à des principes établis, d’ordre philosophique ou mathématique. En

d’autres termes, une théorie ne définit pas des règles et des lois immuables

dans le réel. Le dogme scientifique contemporain s’appuie en effet sur des

théories complexes qui ne se démontrent pas en dehors d’un langage mathématique

où les équations sont légion. Et comme ces dernières tendent à s’alimenter, à

s’intriquer et à se refléter mutuellement en cercle fermé, cette architecture

linguistique est propice aux abstractions les plus folles. Les lignes

d’équations sont certes très impressionnantes pour le commun des mortels, mais,

comme le soulignait René Guénon, elles s’éloignent de la réalité sensible

qu’elles prétendent expliquer.

Au fur et à mesure du ‘‘progrès’’, ces équations forment,

par la force des choses, un corps artificiel sur lequel les scientifiques

continuent de bâtir leurs travaux sans jamais remettre en cause la solidité

effective de leurs fondations. La science théorique se compare alors à une tour

de Pise, dont le corps se maintient admirablement bien, mais qui menace

de s’écrouler sous le poids de la somme de ses aberrations à chaque nouvelle avancée.

Et aussi surprenant que cela puisse paraître, cet explicite constat échappe

pourtant aux acteurs de la communauté scientifique. Actuellement, l’exemple le

plus révélateur pour confronter la complexité synthétique des mathématiques

face à la rationalité de l’environnement biologique est sans aucun doute la

théorie des cordes. Face à ses non-sens, une question se pose alors :

pourquoi continue-t-on à dépenser autant de temps, d’énergie et d’argent

à l’étude d’espaces qui n’ont aucune réciprocité avec la métrologie de la

vie terrestre ?

Avant de s’intéresser à des domaines invisibles à l’œil

nu, dans l’infiniment grand avec l’astrophysique comme dans l’infiniment petit

avec la physique des particules, peut-être que le gratin scientifique gagnerait

en authenticité s’il s’attardait davantage à réfléchir aux manifestations des

lois de la nature avec le sérieux qu’on leur doit. C’est quand même paradoxal

qu’à l’aube du XXIème siècle, la physionomie de la vie reste

toujours une énigme, des plus tenaces, au sein d’une communauté qui se vante de

connaître les prémices de notre cosmos et d’en repousser sans cesse les limites.

Peut-être devrait-elle redescendre d’un ton et s’occuper davantage de

l’essentiel : les causes (la cause ?) de la vie mériteraient beaucoup

plus d’attention que ses effets. En voulant nous impressionner avec des

abstractions conceptuelles qui ne reposent, dans l’absolu, sur rien de concret,

les prestidigitateurs des universités masquent leur incompétence et leurs

lacunes sur le(s) principe(s) élémentaire(s) de la réalité observable en

subjuguant leur auditoire – leurs élèves et les amateurs de

science-fiction – avec une poudre aux yeux assurément fascinante.

Le jour où les universitaires prendront leur distance

avec une science théorique qui ne mène nulle part, peut-être que les grandes

énigmes de la nature seront enfin reconsidérées dans leurs amphithéâtres. Quand

ce jour arrivera, la science sera de nouveau en symbiose avec les fondamentaux

de la physique universelle. Nous pourrions commencer, par exemple, à nous

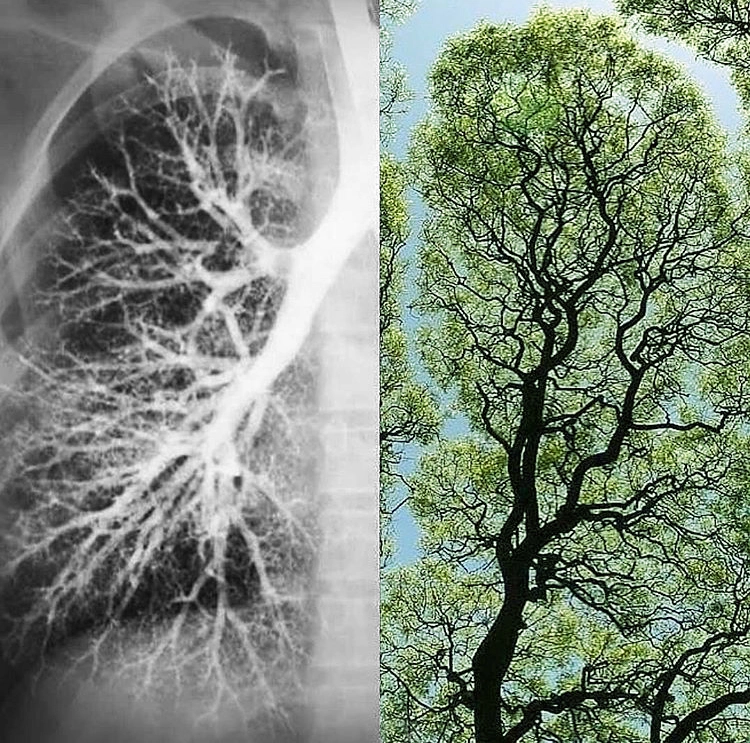

intéresser à l’influence du rayonnement lunaire sur la croissance

perpendiculaire d’un végétal, ou encore la relation polarisée et analogique

entre les bronches d’un poumon et les branches d’un arbre : le premier est

à l’abri de la lumière solaire, il inspire de l’oxygène et expire du dioxyde de

carbone, le second absorbe du dioxyde de carbone et rejette de l’oxygène sous

l’influence directe du Soleil.

Au

début du XXème siècle, Nikola Tesla (1856-1943) – le visionnaire de la physique invisible – nous avait

déjà averti des dérives mystificatrices qu'il percevait dans la science

théorique (incarnée à son époque par Albert Einstein) dans le journal américain

The New York Times en 1931 : « Le

travail de relativité d'Einstein est un magnifique déguisement mathématique qui

fascine, éblouit et rend les gens aveugles aux erreurs sous-jacentes. La

théorie est comme un mendiant vêtu de violet que les ignorants prennent pour un

roi... Ses représentants sont des hommes brillants, mais ce sont des

métaphysiciens plutôt que des scientifiques. » En effet, le cas d’Albert Einstein est plus que

symptomatique pour révéler le marasme intellectuel dans lequel nous

baignons. En ‘‘empruntant’’ les grandes lignes de sa théorie sur la relativité

générale au physicien français Henri Poincaré (1854-1912), nous prenons très peu de risque en affirmant que la

renommée de l’icône

transgénérationnelle de la science relève plus de l’ingénierie sociale

que du génie authentique. Avoir un spoliateur comme référence adulée est un

signe des temps on ne peut plus révélateur du niveau de respectabilité que

méritent ces institutions.

Les mensonges

ne se limitent pas à l’honnêteté et à la moralité des piliers de notre société,

ils touchent aussi la technologie que nous employons au quotidien. À l’heure où

les ondes électromagnétiques connectent tous les habitants de la Terre,

l’anachronisme entre l’ingénierie d’un téléphone portable et celle du moteur à

explosion, dont la technologie de base est vieille d’environ cent-soixante-dix

ans, est plus que risible. Cela soulève une question à méditer en toute

sincérité : les travaux ‘‘scientifiques’’ portés au firmament par le système,

sont-ils les seuls qui ne menacent pas son hégémonie et la prospérité de son

modèle économique ? La question mérite au moins d’être creusée…

Prenez

donc garde : si vous voulez obtenir le diplôme d’une université

prestigieuse et faire carrière, il est préférable d’éviter certains sujets.

Diriger vos recherches en dehors du cadre imposé par le conformisme régalien,

surtout lorsqu’elles s’attaquent aux théories des dieux indétrônables du

panthéon scientifique, est une erreur à ne pas commettre. Malgré les impasses

manifestes, il est aujourd’hui impensable de remettre en cause les croyances

structurelles de l’Église scientifique. Refuser de se prosterner devant ses

idoles signerait votre excommunication, la perte de votre crédibilité et de

votre respectabilité.

Comme

je n’ai rien à perdre, à gagner, ou même à prouver, il m’est plus facile de

mettre en lumière la frivolité de la physique ‘‘extraterrestre’’ en ce qui

concerne le premier intérêt de cette étude : les révolutions des astres

au-dessus de nos têtes. Bien que les astrophysiciens soient toujours à des

années-lumière de mettre en évidence la mécanique sous-jacente à ces

révolutions, ils s’obstinent toujours, ancrés dans le dogme de leur éducation,

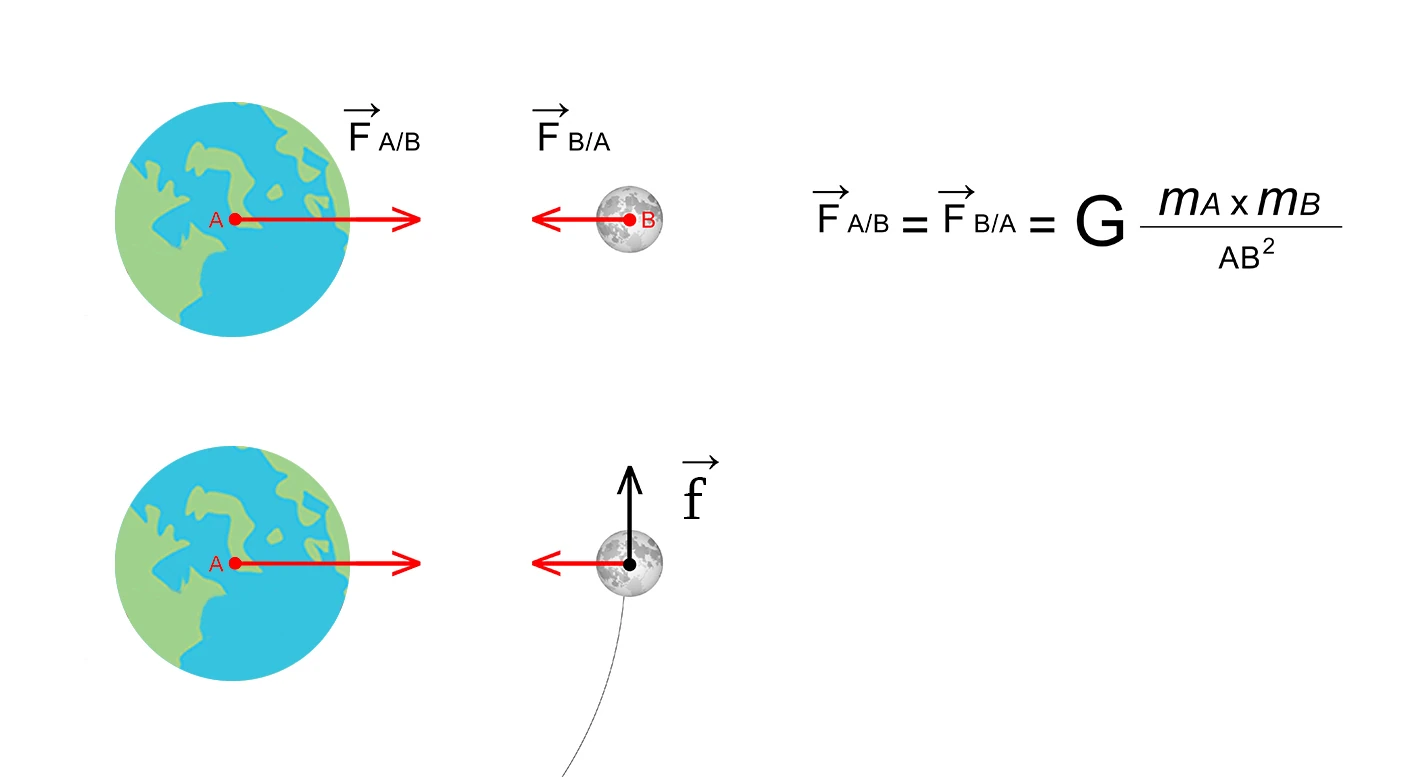

à vouloir démontrer ce phénomène par la loi universelle de la gravitation d’Isaac

Newton (1642-1726). L’équation de cette théorie permet certes de quantifier

les paramètres de la chute d’un objet sur Terre, et donne une solution

mathématique pour expliquer l’équilibre entre deux corps célestes, mais ne

précise absolument pas la cause de leur déplacement, régulier qui plus est.

Depuis que l’ancien président de la Royal Society s’est prononcé sur la

loi de la gravité, aucun membre de l’establishment ne cherche à s’étendre, avec

un sérieux appliqué et digne de la méthode scientifique, sur la cause de la

force de rotation (vectorisée par f dans l’illustration ci-dessous, où la course orbitale de

la Lune autour du centre de la Terre est prise comme exemple). Cette force,

pour reprendre la nomenclature courante, n’est jamais prise en compte :

c’est précisément là que le bât blesse.

Si

aucun élément de réponse sur l’origine de la force f ne peut être formulé, la gravité ne peut pas être

validée telle qu’elle est présentée par la cosmologie contemporaine. En plus de

cela, n’oublions surtout pas qu’aucun appareil ne peut la détecter et qu’aucun

scientifique ne peut reproduire son champ en laboratoire. De toutes les

interactions fondamentales, et parce qu’elle échappe le plus à notre

compréhension, cette soi-disant force de cohésion reste l’un des plus épais

mystères de la physique d’aujourd’hui. En conséquence, il ne faut pas avoir

peur de reconnaître que le manque de rigueur scientifique qui entoure ce

concept n’est pas rassurant sur la qualité de l’expertise et affaiblit les

piliers sur lesquels sa réputation repose. Malgré tout, des spéculations,

toujours plus invraisemblables les unes que les autres, continuent de se faire

valoir sur la scène scientifique. Mais en vérité, depuis la théorie de la

courbure de l’espace-temps et les hypothétiques particules subatomiques du

monde quantique appelées gravitons,

nous n’avons pas avancé d’un iota. Pourquoi ? Simplement parce que l’origine de

ce phénomène naturel reste toujours insondable avec la science de nos pairs. Les

physiciens se contentent toujours d’expliquer que la cinétique des corps

célestes est la réminiscence d’une hypothétique explosion à l’origine de notre

univers – le fumeux ‘‘big-bang’’ – présenté au monde par le jésuite Georges

Lemaître du début du XXème siècle.

La

gravité newtonienne pose un autre problème : l’unification entre la mécanique

quantique et la théorie de la relativité générale. Si la gravité ne peut pas

être retirée de l’équation, il faut savoir reconnaître que la physique

théorique se heurte, une fois de plus, aux frontières de ses propres

extravagances.

Une

fois que nous avons accepté le fait que certaines théories sont actuellement

enseignées comme des vérités, il est plus simple d’admettre que la science a

perdu le cœur de sa beauté intrinsèque. Les heures glorieuses qui firent sa

réputation sont désormais derrière elle et les flambeaux qui la dissociaient de

la religion diffusent dorénavant une lumière plus que faiblarde. Richard

Feynman (1918-1988), prix Nobel de Physique

en 1965 pour ses travaux sur le développement de l'électrodynamique quantique,

n’avait aucun problème à avouer que : «

la science est la croyance en l'ignorance des experts ».

Même

si le modèle standard de l’astrophysique semble se satisfaire, notre

appréhension de l’univers reste toujours juvénile, incorrecte et cousue de fils

blancs. Le genre humain ne pourra jamais s’émanciper de son âge de pierre

cosmique si nous nous acharnons à vouloir construire, toujours plus haut, sur

les fondations d’une “science” qui a démontré ses limites et qui relève plus de

la théorie fantastique que du théorème empirique. C’est un fait : la

science a sombré dans des systèmes doctrinaux dont elle a du mal à faire

l’exorcisme. Et les garde-fous universitaires, auréolés d’une vanité affichée,

ne manquent jamais l’occasion de ridiculiser tout ce qui n’est pas issu de leur

champ des possibles. Une telle mentalité ne pourra jamais initier le changement

de paradigme dont le monde scientifique a besoin pour évoluer. Le jour où notre

approche fusionnera avec les principes à la source de la création, peut-être

que la nature nous révélera de nouveau les engrenages utilisés par le régisseur

de sa magistrale horloge.

•••••

En dépit de ce consensus, aussi agaçant soit-il, il

ne faudrait surtout pas tomber sous les projecteurs de l’extrémisme et rejeter

toutes les théories d’un revers de main ; parce qu’elles émanent, non plus

des mathématiques, mais de l’intelligence pure, certaines sont dignes d’intérêt.

Nous pensons particulièrement aux notions quelque peu obscures d’énergie et de

matière noire, qui ont mis en ébullition la communauté scientifique suite aux

observations d’Edwin Hubble en 1929. Depuis, beaucoup d’astrophysiciens pensent

que l’expansion de notre univers serait liée à un phénomène dynamique,

invisible et intrinsèque à l’espace.

Considéré vide à 96% (6), cet espace ne le

serait pas du tout ; il serait rempli d’une essence énergétique,

indescriptible à notre monde tangible, qui interagirait néanmoins avec lui. Le

vide serait donc plein d’une essence cinétique, plus ou moins dense, que

personne ne peut, pour l’instant, expliquer, mesurer ou reproduire. Il n’est

donc pas impossible que derrière le monde accessible aux sens de l’homme se

cache un continuum dont nous ignorons totalement l’existence. Et ce n’est pas

David Bohm (1917-1992), un des pères de la

physique quantique, qui nous apportera la contradiction puisqu’il déclara : « L’espace n’est pas vide, il est plein.

L’univers n’est pas séparé de cette mer cosmique d’énergie noire. »

Au regard de la cosmologie universitaire, plusieurs

questions fondamentales sur la mécanique céleste restent encore sans réponse.

Voici, à mon avis, les plus pertinentes :

·

Qu’est-ce qui pousse la Terre à tourner sur

elle-même ?

·

Qu’est-ce qui pousse la Terre à tourner autour du

Soleil ?

·

Qu’est-ce qui pousse le système solaire à tourner

autour du centre de la galaxie ?

·

Pourquoi les planètes tournent-elles autour du

Soleil sur un plan commun ?

·

Pourquoi les planètes tournent-elles sur

elles-mêmes ?

·

Pourquoi peut-on prédire le mouvement et la

position des astres avec une si grande précision dans le temps ?

·

Pourquoi la Terre, le Soleil et toutes les planètes

ont-elles toute la forme d’une sphère ?

·

Suivant la loi de la physique action-réaction, quel

type d’énergie est consommé dans le mouvement des astres ?

·

Est-il possible que le mouvement circulaire de nos

astres brillants soit une réaction à l’action de cette mystérieuse énergie

noire ?

·

Les mystères qui entourent la mécanique de la

gravitation universelle ne seraient-ils pas les effets observables d’une cause

invisible au sein de l’énergie noire ?

Je pense que les réponses se

trouvent dans le cœur de cette abstraction du monde matériel qu’on appelle «

énergie noire ». Mais,

sachant que cet espace est invisible, inconnu et inexploré, comment

pouvons-nous franchir ses portes et l’appréhender ? Si la science moderne avait

atteint ses limites, vers où nous tourner ?

•••••

À l’âge de 30 ans (3), je mis la main sur un

livre intitulé Le mystère des Cathédrales et l’Interprétation Ésotérique

des Symboles Hermétiques du Grand Œuvre, écrit par Fulcanelli,

le célèbre adepte français. Cet ouvrage, classique et incontournable en matière

d’alchimie, fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres de mes recherches, parce

qu’il donne des clés très précieuses pour déverrouiller les portes du royaume

métaphysique de l’énergie noire.

Cependant, l’accès à ces clés était dissimulé derrière l’écran

de fumée artistique d’un langage ‘‘imagé’’, cryptographique et cabalistique. Malgré

mon impuissance à fixer le parfum de ce langage, l’essence mystérieuse de cet

Art embauma mon esprit dès les premiers paragraphes écrits par le maître. Cette

vibration ne m’était pas étrangère, son arôme résonnait déjà de manière très

significative, naturellement, intuitivement, en mon for intérieur depuis ma

plus tendre enfance. J’étais alors loin d’imaginer que cet axiome linguistique

– la cabale – existait réellement en dehors de l’entendement de mon jardin

secret. Afin que vous compreniez de quoi il s’agit, voici une des meilleures

définitions de la cabale (du latin « cabbalus ») :

« c’est une langue d'espèce hiéroglyphique, jouant sur tous les

registres de l’expression : images, mots, lettres, nombres, sons, couleurs,

formes, poids, etc... Ainsi que sur des conventions secrètes, dont la métaphore

et les rébus emblématiques sont le type le plus répandu. Elle n'a pas de forme

propre ou particulière, et ne dépend que de la culture et de l'imagination de

ceux qui la mettent en œuvre. »

Aujourd’hui, malheureusement, la seule « kabbale » connue par l’atrophie de

la culture occidentale et de la

maçonnerie spéculative est apparue dans la tradition rabbinique au XIIIème

siècle en Espagne avec le Zohar – le livre des splendeurs. Contrairement au

consensus prosélyte, « kabbale » ou

« kabbalah », voire même « qabbalah » –

dans le but de servir une mystification plus efficace –,

n’est pas un courant original, isolé et prépondérant, mais le simple reflet

donné par la mystique juive à une tradition qui l’a précédée. D’ailleurs, le

mot « kabbale » n’est pas

d’origine hébraïque puisqu’il tire son étymologie du grec « kabbalès ». C’est pourquoi, afin

d’éviter le piège des homophonies, de promouvoir les inepties de la culture

populaire et d’affirmer l’universalité de son affiliation, les savants aiment

plutôt employer le terme de « cabale hermétique

» (en l’honneur du dieu grec Hermès).

Dans tous les cas, que ce soit « cabbalus

» en latin et « kabbalès » en grec, ces

termes définissent tous les deux l’animal emblématique de la connaissance

depuis la plus haute Antiquité : le cheval. De ce fait, la relation

sémantique entre « cabaliste » et « cavalier » devient on ne peut plus

évidente, cohérente et justifiée au regard des contes initiatiques, bien

souvent chevaleresques comme ceux écrits par Chrétien de Troyes depuis les

premières croisades et la découverte du folklore oriental. En effet, du haut

des sympathies astronomiques que nous partageons ici-bas, comment ne pas

contempler les chevaliers de la table ronde, le Roi Arthur et la quête du

Saint-Graal – le calice des calices – sous un angle différent de celui du prisme

hermétique ? Ce n’est pas un hasard (« hasard » est un terme d’origine

perse, il se traduit par « la main de Dieu ») si la journée du héros, toujours

incarnée par les aventures d’un preux cavalier (l’expression du Donum Dei), soit si emblématique pour une

tradition qui remonte à la nuit des temps : la monture de Pégase se

chevauchait déjà sous le dôme étoilé des castes sacerdotales chaldéo-égyptiennes.

Afin

de comprendre comment l’esprit de la cabale hermétique s’articule, prenons un

exemple littéraire avec le mot «

occulte » (ce choix n’est pas anodin, puisqu’il permettra

d’éloigner de votre pensée l’association que la culture vulgaire en fait avec

les pratiques démoniaques). La structure de ce mot se décompose en « o », « c » et « culte ». Pour

un hermétiste, le « o » est le

signe hiéroglyphique du Soleil et « c

», dans sa courbure, celui de la Lune ; en conséquence, « occulte » met l’accent sur le culte

voué à ces deux luminaires. D’un point

de vue opératif, cette lecture résonne avec la définition donnée par le

dictionnaire Larousse : « Qui agit, ou qui est fait de façon secrète, dont les buts restent

inconnus, cachés : une influence occulte ».

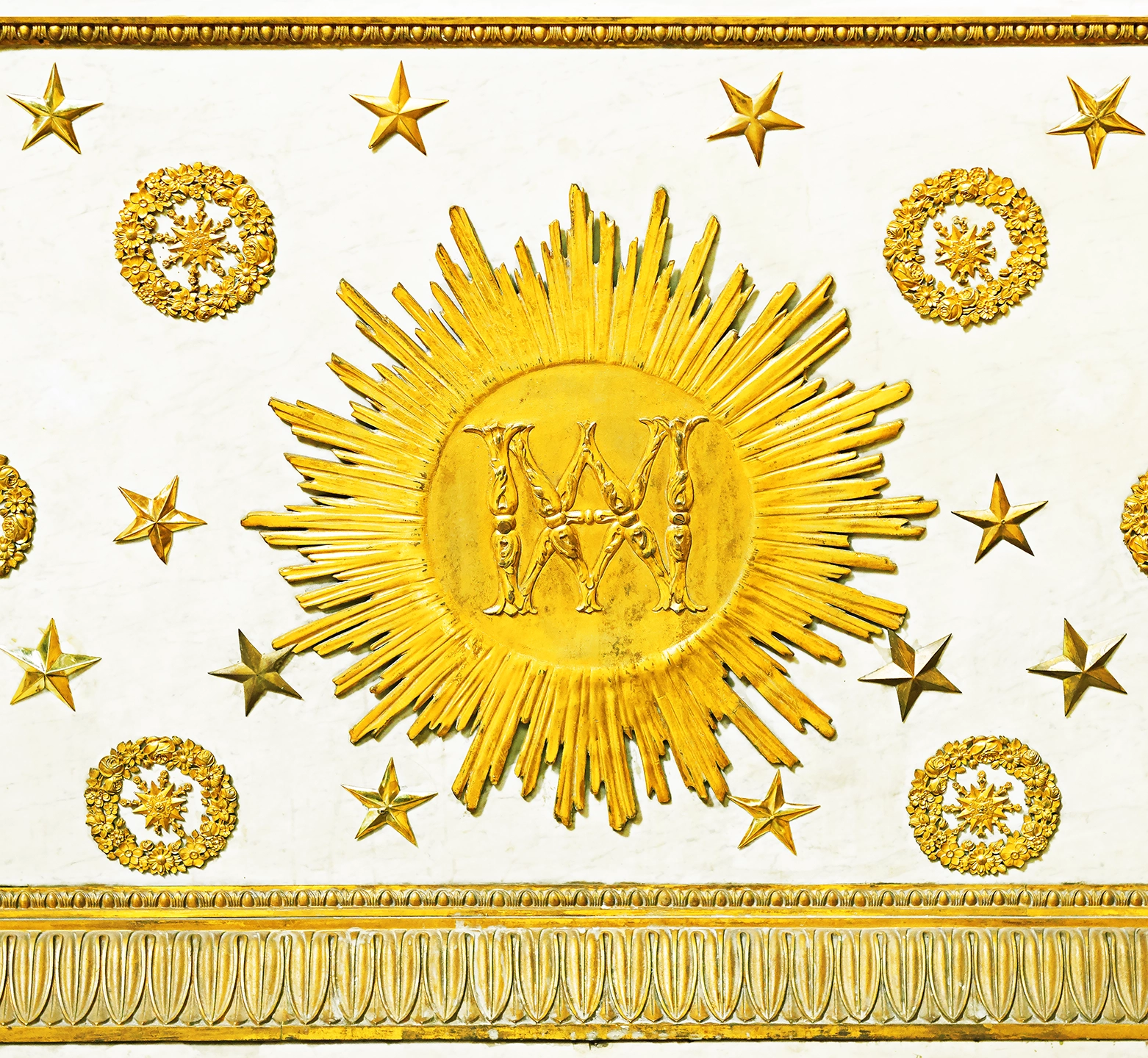

Avant

que l’universalité de la cabale hermétique ne soit fourvoyée par la

kabbale, et que l’École des Beaux-Arts ne feigne l’amnésie, tous les Artistes

(dignes de cette majuscule) s’en sont servis dans leurs œuvres pour parfaire le

beau sous ses meilleurs arcanes jusqu’à la fin du XIXème siècle.

Lorsque je pris pleinement conscience que ces esthètes se servaient de leur

création comme un canevas initiatique, mes pieds ne touchèrent plus le sol

pendant quelques jours. Cette épiphanie frisa l’illumination.

En

effet, la portée d’une telle pratique dans ma relation avec l’Art, aussi bien dans

l’interprétation du concept que dans l’exégèse de la culture en général, fut

une révélation sans précédent dans ma vie, car jamais je n’aurais pu imaginer

que ma prédisposition naturelle à trouver des analogies entre des choses qui, a

priori, n’en avaient aucune, se révélerait un jour être un de mes meilleurs

atouts dans ma quête de l’absolu. Ce que j’avais toujours pris pour une

malédiction – une pathologie psychologique – m’apparaissait désormais comme un

don qu’il fallait exploiter. Un signe venait de m’être envoyé, et je pris son

message avec la plus haute considération : l’hermétisme m’habitait.

Les

facéties qui entourent la destinée sont décidément plus que romantiques,

puisque cette tradition ancestrale avait la potentialité d’être une source

d’inspiration intarissable et de canaliser mes élucubrations les plus

métaphysiques. Je sus alors, sans l’ombre d’un doute, que les portes du

mystérieux royaume de l’invisible n’étaient plus à jamais scellées.

À

l’aube de mes 33 (6) ans, depuis le monde sublunaire, je me suis orienté vers

le Soleil levant.

•••••

Avant

de poursuivre, il me semble important d’ouvrir une brève parenthèse dans le but

d’expliquer pourquoi la philosophie hermétique et ses applications opératives –l’alchimie,

la magie et l’astrologie – ne sont plus respectées et valorisées comme elles le

furent par la science de nos anciens.

Assurément,

la simple évocation de l’une d’elles suffit à déclencher les ricanements de nos

contemporains. Cette mentalité, aussi méprisante soit-elle, fut chapeautée par

un courant de pensée né au XVIIIème siècle, qui osa détourner, sans

aucune pudeur, le sens et l’utilisation du mot « philosophie ». Soyons très clairs sur ce sujet, la philosophie

authentique n’a rien en commun avec la ‘‘philosophie’’ du Siècle des Lumières ;

les spéculations sociologiques, humanistes et naturalistes de celle-ci n’ont

jamais été les centres d’intérêt des philosophes de l’Antiquité tels que

Zarathoustra (environ VIème av. J.-C.),

Aristote (384-322 av. J.-C.) ou Confucius (551-479 av. J.-C.). Contrairement aux rédacteurs de l’Encyclopédie et

de leurs consorts germaniques, les vrais philosophes étaient animés par une

sincère quête de spiritualité, de sagesse et de vérité.

Du

reste, pourquoi ne pas avoir appelé leur courant intellectuel « la philosophie de la lumière » au lieu de « la philosophie des Lumières » ? Mettre le mot «

lumière » au pluriel marque une intention diabolique de fragmenter ce

qui ne peut pas l’être. Par cette manipulation, a priori anodine, la

vérité n’existe plus en tant que telle, mais devient faussement multiple et à

géométrie variable selon l’orientation de chacun. Alors, ne nous laissons

surtout pas aveugler par les tartuferies mondaines d’une certaine bourgeoisie

de salon en ne perdant pas de vue que l’authentique définition de la philosophie

est, dans son excellence étymologique, « l’amour de la sagesse ». Pythagore

(VIème siècle

av. J.-C.) précisait : « Je suis philosophe, non pas quelqu’un qui

prétend posséder la sagesse, mais un homme qui s’efforce vers elle. » Attribuer

aux mots une architecture revisitée, afin de détourner la puissance de leurs

égrégores et de détruire l’héritage traditionnel de notre passé, fait partie

des perversités qui ont été utilisées et financées par une “élite” dominatrice

pour asseoir la pérennité de leur pouvoir.

Sous

l’impulsion révolutionnaire du Siècle des Lumières, imputée à tort au peuple

par nos livres d’histoire, la société entra dans un obscurantisme effréné et

mortifère. Tout ce qui était rattaché aux croyances de la culture précédente

devait disparaître, s’effacer, s’oublier, et comme un symbole, nos majestueuses

cathédrales furent saccagées.

La

mentalité jacobine, parachevée par des initiations fallacieuses, où des

arrivistes en tout genre se sont engouffrés, porta définitivement le coup de

grâce avec l’idée abjecte que l’homme pouvait désormais être considéré comme

l’égal de Dieu. Ce genre de doctrine est un blasphème au regard chapitre 6,

verset 19, de la Première Épître aux Corinthiens (livre du Nouveau Testament),

écrite par l'apôtre Paul : « Ne

savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,

que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?

» Dès lors, l’enseignement gnostique de la transcendance divine n’avait

plus sa place dans le temple. Et l’opératif fut sournoisement remplacé par le

spéculatif : pourquoi s’évertuer à regarder le ciel et son planisphère

étoilé, puisqu’aux yeux de ces marchands, qui n’ont jamais vraiment quitté le

temple, il n’existe plus de vérité en dehors de celle de l’œil qui voit tout ?

Depuis

l’avènement de l’illuminisme : matérialiste, naturaliste et nominaliste,

tout ce qui ne peut être démontré, qualifié ou mesuré, n’existe plus. Comme

Saint Thomas, la science de l’encyclopédie ne croit désormais que ce qu’elle

voit, et les doctrines hermétiques furent définitivement rangées sur les

étagères de la superstition. Et n’ayons pas peur des maux, ce rationalisme

triomphant est à l’origine de l’immobilisme, du conformisme et du rationalisme

de la communauté scientifique d’aujourd’hui. René Guénon précisa : « Le rationalisme se définit essentiellement

par la croyance à la suprématie de la raison, proclamée comme véritable dogme,

impliquant la négation de l’intuition intellectuelle pure, ce qui entraîne

logiquement l’exclusion de toute connaissance métaphysique véritable. »

Parenthèse

fermée, revenons à une approche plus verticale de nos considérations.

•••••

Depuis

que les sociétés n’ont d’initiatiques que le qualificatif, le seul moyen de

trouver la grâce tant recherchée est de suivre, en toute indépendance, une voie

personnelle.

Pour

ce faire, il est essentiel d’étudier les mystères de la philosophie hermétique

par ses textes.

Pour

un occultiste, ce travail n’est pas une mince affaire, car cette littérature

regorge de faux-semblants. Si vous ne saviez pas que les initiés voilaient

toujours leurs écrits à l’aide de la cabale hermétique, afin d’éloigner les

envieux, leurs grimoires n’étaient d’aucune utilité. Beaucoup d’aspirants

furent ainsi mal inspirés. Michel Sendivogius, le

célèbre alchimiste du XVIIème siècle, plus connu sous le nom du

Cosmopolite, nous avertissait déjà : « Si Hermès, le père des Philosophes,

ressuscitait aujourd'hui, avec le subtil Géber, le

profond Raymond Lulle, ils ne seraient pas regardés comme des Philosophes par

nos chymistes vulgaires, qui ne daigneraient presque

pas les mettre au nombre de leurs Disciples, parce qu'ils ignoreraient la

manière de s'y prendre pour procéder à toutes ces distillations, ces

circulations, ces calcinations et toutes ces opérations innombrables que nos chymistes vulgaires ont inventées pour avoir mal entendu

les écrits allégoriques de ces Philosophes. »

À

cela, il faut ajouter qu’après le tsunami de l’illuminisme entre le XVIIIème

et le XIXème siècle, les faux prophètes se sont permis, afin de

subjuguer leur auditoire, “d’enrichir’’ l’héritage d’Hermès de textes tout

droit sortis de leur imagination. Sachant qu’il faut contourner ces

supercheries, l’essentiel de notre exégèse doit donc se concentrer sur les

textes de la tradition orientale, traduits en grec vraisemblablement depuis les

conquêtes d’Alexandre le Grand au IVème siècle avant l’ère chrétienne.

Lorsque

le Macédonien s’empara de l’Égypte et y installa l’un de ses généraux comme

nouveau pharaon (« pharaon » est un terme d’origine grecque qui se traduit par « celui qui porte le Soleil »),

l’horizon de cette terre ancestrale fut ravivé par la flamme lumineuse d’un

nouveau phare. La plupart du temps, l’annexion d’une terre sonne souvent le

glas de la culture locale, mais avec la lignée des pharaons ptolémaïques ce ne

fut pas le cas. Plutôt que de détruire pour imposer leur vision, les nouveaux

législateurs reconstruisirent le pays pour lui redonner sa splendeur d’antan.

Sous l’impulsion de la philosophie aristotélicienne, la culture

gréco-hellénistique se mêla aux enseignements multimillénaires des écoles de

mystères égyptiennes et du monde mésopotamien. Qu’il vienne de sages perses,

comme Zarathoustra (dont le nom signifie « l’étoile d’or » ou « la splendeur du Soleil »), ou de la

caste sacerdotale officiant dans les temples situés sur les rivages du Nil,

l’enseignement initiatique reçu par les Grecs n’est certes pas nouveau, car il

est souvent répété que Thalès de Milet (625-585 av. J.-C.), Pythagore (570-495 av. J.-C.) et Platon (428-347 av. J.-C.) en avaient déjà largement profité de leur temps. La

ville d’Alexandrie – rebaptisée du nom de son conquérant – devint alors un lieu

de rencontre et d’échange très prisé par tous les experts du bassin

méditerranéen en matière d’hermétisme et d’occultisme. Dans ce prodigieux et

merveilleux foyer d’érudits, de savants et de mages, la gnose (« gnōsis » se traduit du grec par « la

connaissance » et procède du désir de connaître Dieu et ses secrets) fut

incroyablement fructueuse. Malheureusement pour le salut de l’Humanité, la

plupart des manuscrits produits durant cette effervescence semblent avoir péri

dans les flammes de la mémorable bibliothèque. Cette ultime barbarie contre

l’héritage de nos pairs ne fut pas seulement le témoin d’un changement de

mentalité, elle marqua au fer rouge l’entrée de notre civilisation sous le joug

temporel de l’Empire romain pour les millénaires à venir.

Même

si, aujourd’hui, le pouvoir de Rome n’est plus aussi prépondérant dans sa

visibilité, soyez certain que son influence a su traverser les âges :

après avoir conquis les terres par l’épée, l’Église catholique – héritière

directe de l’Empire – s’est emparée des âmes par le crucifix.

Fort

heureusement pour la tradition, 17 manuscrits issus de la Philosophie

égyptienne à l’ère ptolémaïque refirent surface avec les traductions de Marsile

Ficin (1433-1499) – l’inévitable sommité de la Renaissance italienne.

Rassemblés sous l’appellation de Corpus Hermeticum,

ces textes sont considérés comme les textes fondateurs de l’hermétisme ;

sur la voie des sages, leur philosophie rayonnante agit comme un prisme naturel

et décompose la lumière de la révélation divine dans les thématiques suivantes

:

·

Ordre du cosmos

·

L’unité (omniscience, omnipotence et omniprésence

de l’éternel)

·

Le Soleil

·

Le démiurge

·

Cohésion des sphères

·

Fusion des contraires et la polarité

·

Le visible et l’invisible

·

La vérité et l’illusion de notre réalité

·

La création à travers la mise en mouvement

circulaire de l’unité

·

Le noos et

la volonté créatrice

·

Le temps, l’espace et la matière

·

Le corps, l’âme et l’esprit

·

Le bon, le beau, le bien et le juste

·

Les vices et les vertus

·

La création est un Art et la notion d’harmonie

·

L’Ogdoade

·

L’intelligence et sa relation à l’homme-dieu

·

Le rapport 12/10 (ou 6/5)

·

Le zodiaque et l’astrologie

À

l’évidence, l’évocation de l’astrologie dans cette liste peut paraître on ne

peut plus surprenante, mais sachez que, malgré le sort qui lui est aujourd’hui

réservé, les mages-initiés de l’Antiquité en ont toujours fait la pierre

angulaire de toutes leurs sciences. Avec la magie et l’alchimie, cet ésotérisme

rassemble, sous le vocable de la théurgie, les 3 voies opératives de la philosophie

hermétique. Elles forment un tout harmonieux et indissociable les unes des

autres. Il est alors peu probable qu’un alchimiste puisse se définir comme tel

sans avoir été initié aux magistères des deux autres disciplines.

L’importance

de cette trinité fut très bien comprise des Grecs, puisqu’elle est suggérée

dans le nom du dieu associé au père des philosophes, le bien nommé Hermès-Trismégiste. En effet, à côté de

la traduction communément admise de « trismégiste » par « le 3 fois très grand », on

peut tout à fait, grâce à la phonétique, soumettre à l’hypothèse un autre

niveau de lecture, soit « les 3 magistères ».

Même

si la doctrine trinitaire de l’unité a traversé le temps par le Panthéon du

monde grec, son origine historique est bel et bien égyptienne. La splendeur de

ce testament se retrouve sur le plateau de Gizeh, où les 3 pyramides rappellent à

l’intellect du contemplateur que la trinité divine est atemporelle, immortelle

et indestructible. Comment ne pas être subjugué devant la majesté, la grandeur

et le génie de la civilisation qui les a bâties ? Les propriétés géométriques,

astronomiques et énergétiques implicites à ces volumes révèlent aux yeux de

tous, mais surtout à ceux qui savent voir au-delà des apparences, la beauté

d’une pensée que la nôtre n’a jamais égalée.

Venu

de la nuit des temps, l’héritage de cette intelligence se personnifie également

dans les attributs du messager des dieux égyptiens, Djéhuty-Thot (la tradition s’est toujours plu à le comparer avec Hermès-Trismégiste). La plume du

regretté Jean Phaure (1928-2002) décrivait Djéhuty-Thot ainsi

: « il est le scribe de l'Ennéade divine,

le pinceau avec lequel écrit le dieu de l'univers, le créateur des langues, le

grand magicien des sphères qui préside à la création originelle pour appeler le

monde à l'existence par la parole, aux côtés de Ptah. Il est surtout celui qui

préside à l'ordre du monde, le grand calculateur, le maître des cycles du temps.

»

Il

est important de préciser que dans la théogonie des Égyptiens, Djéhuty-Thot n’était pas considéré comme un

dieu au sens propre du terme, mais plutôt comme un neter

(très proche phonétiquement de « nature ») ; soit la représentation

anthropomorphique d’une force,

d’une action de l’immanence divine dans le monde manifesté, une sorte

d’hypostase ou un æon,

comme aimaient le définir les gnostiques. On ne peut plus être aussi charitable

en vous offrant la clé qui ouvre l’accès aux 12 (3) versets de la Table d’Émeraude (Tabula Smaragdina en latin ou Lawḥ

al-zumurrudh en arabe), sur laquelle tout le

firmament de la philosophie hermétique est synthétisé. Tous les occultistes versés dans l’histoire des religions se sont

pris de passion pour ces écritures gravées sur une émeraude – une pierre

précieuse de couleur verte. Selon leur culture et leur époque, les plus lettrés

d’entre eux ont produit une kyrielle de traductions, plus ou moins

représentatives de la plus ancienne version répertoriée et écrite en arabe au

IXème siècle : l’appendice du Livre du secret de la création

(Kitâb sirr al-Halîka). Du point de vue de la tradition, l’affiliation

arabisante n’est pas dénuée de sens puisque les descendants des Perses

délogèrent les Byzantins d’Alexandrie au VIIème siècle, et

devinrent, par la force des choses, les vecteurs actifs de la transmission

initiatique.

Personnellement,

je préfère la traduction faite au XIVème siècle par Hortulain à partir de la Vulgate écrite en Latin :

I.

Tout ce qui est en bas, est ce qui est en haut : et

ce qui est en haut, est ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule

chose.

II.

Et comme toutes choses ont été, & sont venues

d’un, par la médiation d’un : ainsi toutes les chose ont été nées de cette

chose unique, par adaptation.

III.

Le Soleil en est le père, la Lune est sa mère, le

vent la portée dans son ventre ; la terre est sa nourrice.

IV.

Le père de tout le Telesme

de tout le monde est ici. Sa Force ou puissance est entière,

V.

Si elle est convertie en Terre.

VI.

Tu sépareras la terre du Feu, le subtil de l’épais

doucement, avec grande industrie.

VII.

Il monte de la terre au ciel, & derechef il

descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures &

inférieures.

VIII.

Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde ;

& pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.

IX.

C’est la force forte de toute force : car

elle vaincra toute chose subtile, & pénétrera toute chose solide.

X.

Ainsi le monde a été créé.

XI.

De ceci seront & sortiront d’admirables

adaptations, desquelles le moyen est ici.

XII.

C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès-Trismégiste,

ayant les 3 parties de la Philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de l’opération

du Soleil est accompli, & parachevé.

Ces

vers trouvent une curieuse résonance avec le prologue de l’Évangile de

Saint-Jean, cité ci-dessous :

I.

Au commencement était le Verbe (le Logos),

la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.

II.

Il était au commencement auprès de Dieu.

III.

Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est

fait ne s’est fait sans lui.

IV.

En lui était la vie, et la vie était la Lumière des

hommes ;

V.

La Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne

l’ont par arrêtée.

VI.

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était

Jean.

VII.

Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage

à la Lumière, afin que tous croient par lui.

VIII.

Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là

pour lui rendre témoignage.

IX.

Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme

en venant dans le monde.

X.

Il était dans le monde, lui par qui le monde

s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu.

Effectivement,

les similitudes entre les deux textes sont plus que frappantes. Par conséquent,

les scribes de l’Église catholique se sont probablement inspirés de la sapience

contenue dans le souffle des textes hermétiques. Dans la création des ‘‘Saintes

Écritures’’, le plagiat de manuscrits antérieurs par les Pères de l´Église se

confirme à deux reprises. D´une part, L’Évangile de Jean ressemble à s’y

méprendre aux Évangiles gnostiques de Cérinthe datant du premier siècle de

l´ère chrétienne. D´autre part, l´Apocalypse (« apokalypsis

» se traduit du latin par « révélation »), écrite par Saint Jean, est

l’assemblage d’une kyrielle de textes sacrés, comme le Livre d’Hénoch

ou le Livre d’Ezéchiel.

Dans

un sens, la volonté d’incorporer des connaissances ancestrales au message de

l’apôtre favori du Christ (toujours accoutré d’un manteau vert dans

l’iconographie) indique que le catholicisme s’est façonné sur des doctrines

préexistantes. En plus, n'oublions pas qu’avant l’invention de l’imprimerie au

XVème siècle, falsifier un manuscrit était un jeu d’enfant ;

les assoiffés de suprématie religieuse, manièrent cette pratique avec le succès

que l’on connaît. Par exemple, en ce qui concerne les

écritures de l’Ancien Testament, tous les exégètes savent que les Dix

Commandements, supposément délivrés à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï, ne sont

qu’un vulgaire plagiat du paragraphe 1:125 du Livre des Morts Égyptiens. Que cela vous plaise ou non,

la théologie hébraïque, mais également chrétienne, n’est qu’une pâle copie des

préceptes gnostiques du neter à l’unique œil

vert : Hor ou Horus – le porteur de lumière égyptien.

Rien de nouveau sous le Soleil, les égyptiens avaient également recyclé un

savoir antérieur. C’est pourquoi les différents textes

bibliques, le Pentateuque et les Évangiles canoniques ne pourront jamais être

considérés comme des vérités historiques ou des références théologiques

indiscutables.

Malgré

tout, même altérée, la littérature sacrée recèle encore bien des trésors

initiatiques sur lesquels il serait bon de se pencher, car le syncrétisme

théosophique, que l´on retrouve dans tous les textes d’une culture ou d’une

civilisation, suggère irrémédiablement une origine commune, une sorte de

tradition primordiale comme aimait à le définir René Guénon.

Ceci

dit, revenons aux vers de la Table d’Émeraude.

•••••

Dans ces vers, ce qui frappe de prime abord notre

attention est le principe totalement novateur qu’une force (« le verbe » dans

le prologue de Saint Jean) serait lié à la création du monde, à l’action du

Soleil (symbole de la lumière) et à la médiation de l’unité. Cette conception

ancestrale de l’origine de la matière est singulièrement très proche de la

déclaration que fit Max Planck, prix Nobel de physique en 1919 : « Toute

matière n’existe qu’en vertu d’une force qui fait vibrer les particules et

maintient ce minuscule système solaire de l’atome. Nous devons assumer derrière

cette force l’existence d’une conscience et d’un esprit intelligent. Cet esprit

est la matrice de toute matière. » En réalisant que les initiés de

l’Antiquité avaient déjà compris ce que les hommes du XXème siècle

commencent à peine de découvrir, on ne peut qu’être sidéré. Et ne nous

méprenons pas, c’est bel et bien l’existence de Dieu qui est suggérée par cette

sommité de la communauté scientifique.

La réalité de champs inaccessibles, indescriptibles

et incommensurables ne peut plus être regardée comme un artifice de films de

science-fiction ou comme les divagations des maîtres de sagesse venus d’Orient.

En faisant automatiquement référence aux films de Georges Lucas dès que l’idée

d’une force est mentionnée, la culture de notre génération ne se doute pas que

la description de la force faite par maître Yoda à son jeune apprenti et futur

chevalier Jedi, Luc, est en tout point

similaire à celle de la tradition des mages : « Mon allié est la Force

et c'est un allié puissant. La vie la crée, la fait croître, son énergie nous

entoure et nous lie. Nous sommes des êtres lumineux, pas de cette matière

brute. Tu dois sentir la Force autour de toi, entre toi, moi, l'arbre, le rocher,

partout. » Maîtriser la force, c´est accéder, comme vous l´avez deviné, au

rang de chevalier… Après de longs siècles d’ineptie religieuse, la science

adogmatique et la culture populaire peuvent enfin se réconcilier sur le terrain

fertile de la clairvoyance gnostique.

Avant de continuer, il est toujours bon de savoir

que les auteurs de Les Guerres de l’Étoile étaient des Artistes-érudits,

car « Luc » est issu

de la racine latine « lucere » et

du proto-indo-européen « leuk », qui signifie « lumière », « clarté » ou « énergie radiante » et « Jedi » est un emprunt phonétique à… Djéhuty-Thot.

Grâce à ces révélations sur la force, qui assimile

la création à la volonté d’une conscience intelligente ou d’un démiurge, les 12 (3) versets de la table d’émeraude guident la conscience de

chacun sur la primauté et l’exactitude de la vision des disciples d’Hermès. Là

où nos pairs se limitent à une science des effets : matérielle, nos ancêtres

surpassaient déjà le monde intelligible et se concentraient directement sur la

cause de la manifestation : spirituelle, en dehors du temps et de l’espace.

Les

adeptes de la philosophie hermétique ont toujours comparé les propriétés de la essence

spirituelle précédant la matière à celle d’un océan, car son eau remplit le

“vide” (« vidyā (विद्या)

» se traduit par « la connaissance » en sanskrit) comme dans n’importe quel

récipient. Cet océan fait écho à la mer cosmique d’énergie noire à laquelle

David Böhm faisait d’ailleurs allusion. Puisque l’homophone de « mer » : «

mère », vient de « mater » en latin, nous pouvons tisser des liens sémantiques

intéressants entre « mère », « mer », « mercure » (avatar d’Hermès-Trismégiste

chez les Latins), « matière », « matrice » et « Marie » (« Marie » est

l’anagramme d´« aimer »).

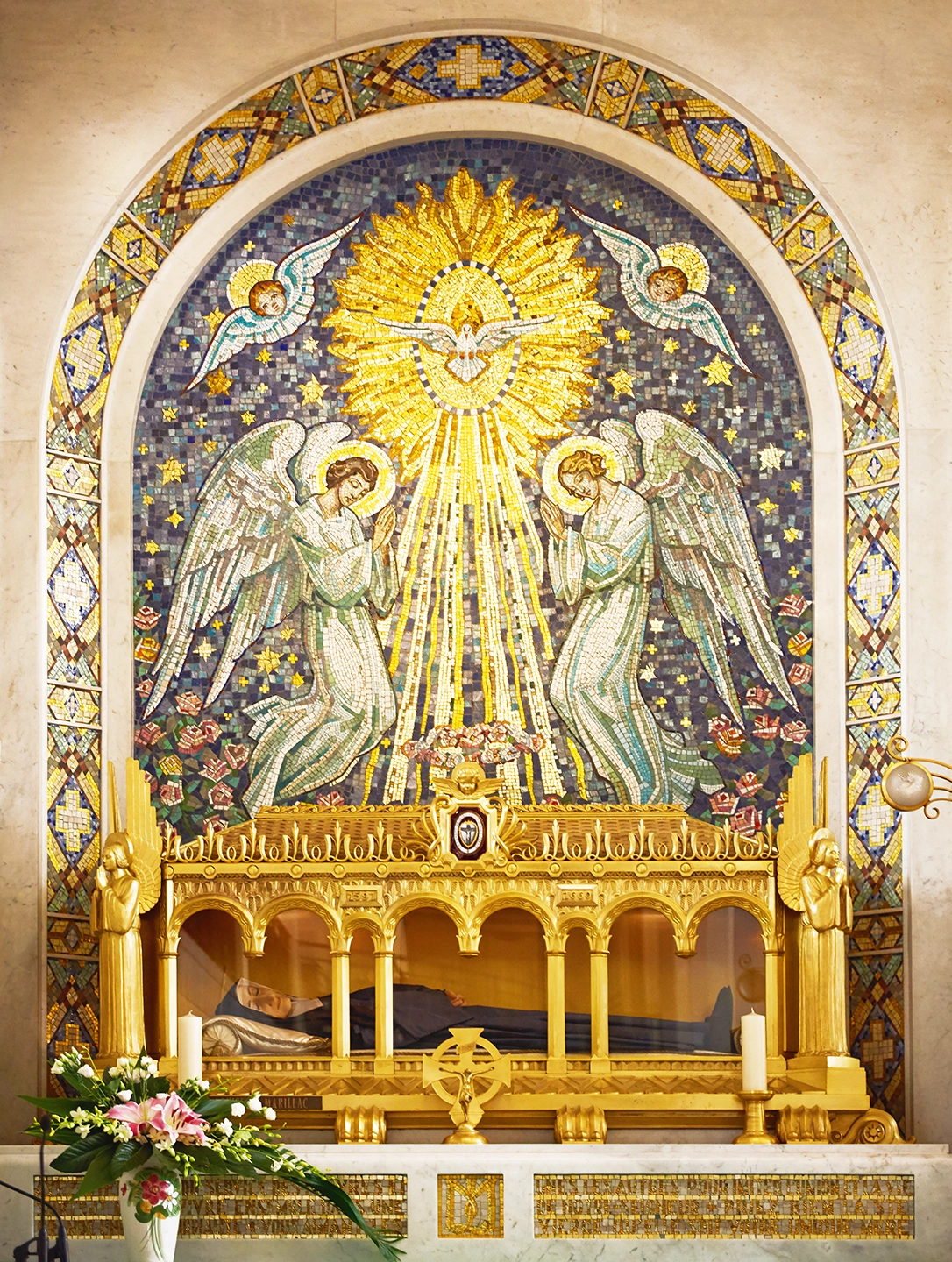

Si

cette matrice invisible est à l’origine de toute manifestation, l’assomption

qu’elle soit vierge coule de source et l´emblème de la Vierge noire (le noir, en opposition à la synthèse des 6 couleurs du spectre

visible, exprime l’absence de lumière), comme celui de la Vierge Marie, devient

alors plus explicite sous l’angle de la théosophie, puisque la Sainte-Vierge,

la reine mère, la mer divine, est la figuration ordinaire du mercure des

philosophes. Curieusement, l’anagramme d´« énergie noire » est « reine ignorée

», ce qui nous rappelle la parabole du verset 1:5 du Cantique des Cantiques,

probablement né des amours entre le Roi Salomon et la Reine de Saba : « Je suis noire, mais je suis belle (…) ».

Au

XIIème siècle, dans son ouvrage Livre secret traitant de l’art caché et de La Pierre Philosophale,

l’alchimiste Artéphius nous présentait l’eau des

sages de cette façon : « Ô combien est

précieuse et magnifique cette eau ! Car sans elle, l’œuvre ne pourrait être parfaite

: aussi est-elle nommée le vaisseau de la nature, le ventre, la matrice, le

réceptacle de la teinture, la terre et sa nourrice, elle est la fontaine dans

laquelle se lavent le Roy et la Reine, et la mère qu’il faut mettre et sceller

sur le ventre de son enfant qui est le Soleil. » Commencez-vous à comprendre comment les cabalistes brouillèrent

délibérément les pistes remontant à l’océan primordial par le maniement d’un champ lexical

volontairement alambiqué, afin de définir une chose unique, soit, en

l’occurrence, l’unicité de la matière – la materia

prima ?

Dans

le Corpus Herméticum, le verset 16 de

l’extrait d’un discours entre Hermès et

Tat affirme que : « Tout ce qui existe est en mouvement ; le

non-être seul est immobile ». L’unité, état préliminaire à la manifestation

divine, pourrait alors être imaginée comme de l’énergie sous forme d’ondes

stationnaires, et lorsque cette énergie est vectorisée, le tout se met en

mouvement pour créer l’espace, le temps et, par conséquent, la matière. La

matrice universelle naîtrait de la rupture de l’équilibre spatial de

l’unité : cette première impulsion serait la force forte de toutes forces,

son Spiritus Mundi et son Saint-Esprit. Ce serait le passage de l’Ain Soph à l’Ain

Soph Aur dans

l’arbre de vie de la kabbale hébraïque.

Un

cabaliste chevronné décomposerait « saint » de « Saint-Esprit » en 3

parties, soit « s », « ain » et « t ». Le « t » muet est le tracé d’une croix, il

exprime le centre. « Ain » est le principe qui précède la matière, qui définit l’« abîme » et

« la non-existence » en hébreu et

s’entend « un », chiffre de l´unité en français, et « s » est la lettre de la

manifestation, parce qu’elle ondule comme la représentation graphique d’une

pulsation. En d’autres termes, le saint est une personne dont la signature

vibratoire résonne avec la première impulsion émanant du centre de l’unité.

C’est la raison pour laquelle l’âme d’un saint – son esprit – sera toujours au

plus près de la résonance divine et créatrice de l’Éternel.

Les

différents états de la matière pourraient alors se comparer aux barreaux d’une

échelle, où la force matricielle se cristallise, ou se condense graduellement,

dans des formes plus ou moins régulières. Cet état de fait est appuyé par la meilleure définition que vous pourrez trouver de l’alchimie, celle

de Fulcanelli : « L’alchimie est la

permutation de la forme par la lumière, le feu ou l’esprit. »

Même

si, d’après le témoignage d’Irénée Philalèthe (1628-1665), la transmutation métallique est une réalité, il est

important de souligner que faire de l’or pour s’enrichir n’a jamais été la

finalité de l’alchimie. Là encore, beaucoup se sont fourvoyés à ne pas

comprendre les écritures cabalistiques de nos aînés. Séparer le pur de l’impur,

c’est passer d’une matière vile à une matière rectifiée. Plus les arrangements

moléculaires deviennent simples et ordonnés, plus la matière et la source

matricielle tendent graduellement

vers la réunification, vers l’unité. La matière se purifie dans une révolution

inverse à la chute luciférienne (« Lucifer » est « le porteur de lumière » en latin,

et il apparaît pour la première fois dans la mythologie grecque, où il est le

gardien des chevaux du dieu solaire Apollon), d’où le concept nietzschéen

de l’éternel retour. La fameuse immortalité, sur laquelle les rêveurs

fantasment tant, n’est peut-être finalement que la recherche de l’éternité, de

l’immobilité absolue, là où l’éternel se repose, au plus près de l’unité.

Le

royaume de la science des adeptes est donc, par définition, en dehors du temps

et de l’espace. En outre, contrairement à la science moderne qui se préoccupe

exclusivement de la matière, l’alchimie, la magie et l’astrologie se polarisent

directement sur la matrice et les lois invisibles qui l’animent.

·

L’astrologie jauge les variations énergétiques du feu

céleste, en observant les influences des astres et des planètes sur le monde terrestre.

·

L’alchimie représente la manifestation de ce feu dans les organismes, a priori, inanimés

(les minéraux et les plantes).

·

La magie canalise directement ce feu dans le corps

de l’adepte. Celui-ci, en tant que mage dans le sens noble du terme, possède

une maîtrise parfaite du feu cosmique. Il parvient à faire transiter cette force

à travers les chakras de son corps, afin de la moduler et de la rediriger selon

l’usage qu’il souhaite en faire. Si l’amour divin remplit son cœur, il

pratiquera alors la magie

blanche, visant à créer harmonie et bien-être. À l'inverse, s’il

se laisse séduire par les ténèbres, il sombrera dans la magie noire,

utilisant cette force pour semer division et destruction.

On

observe ainsi des arrangements spiralés de cette matrice numérique dans les

fleurs, le chou romanesco et la pomme de pin, mais aussi dans la

coquille des nautiles et des gastéropodes. Ces analogies sont tout à fait

stupéfiantes parce qu’elles ne se limitent pas à ces quelques exemples ;

elles trouvent un écho universel dans les

3 règnes du monde vivant : le

minéral, le végétal et l´animal. La nature fait de la géométrie,

automatiquement, sans équerre ni compas. La nature n’a pas besoin de plan, elle

est le plan. Son architecture, surtout lorsqu’elle s’exprime de manière hélicoïdale

(« hélicoïdale » et « hélice » ont la même racine étymologique qu’Hélios, le

dieu solaire des Grecs) et logarithmique, est tout simplement

éblouissante. Je ne comprendrai jamais pourquoi la plupart d’entre nous restent

encore stoïques devant tant de beauté et d’élégance. N’ont-ils pas d’yeux pour

voir ?

Depuis

le XXème siècle et les travaux de Matila Ghyka, le rapport de proportion égal à 1,618 est connu sous

le nom de « nombre d’or ». Employer cette appellation serait néanmoins une

grossière erreur, car une proportion n’est pas un nombre mais le rapport entre

deux nombres, dans leur expression arithmétique ou géométrique. Il est donc

préférable d’utiliser « proportion dorée » au lieu de « nombre d’or ».

L’étymologie

de « or » vient d´« aor », «

aour », « aur »

ou « our » dans

les langues sémitiques et se traduisent tous par « lumière ». Au souvenir du prologue de l´Évangile

de Saint Jean où il est écrit : « le

Verbe était Dieu (…) Le Verbe était la vraie lumière », la corrélation

entre Dieu, le verbe, la lumière et la proportion dorée devient plus

qu’évidente pour un des modes de pensée chez les mages : le raisonnement

synonymique. Si vous cherchiez une preuve concrète de l’existence de Dieu, la

proportion dorée donnerait à votre argumentation une dimension factuelle qu’il

serait difficile de réfuter. D’autant plus que le symbole grec la proportion dorée,

Φ, définissait chez les

premiers adorateurs du Christ « la force de Dieu », « la volonté » (« le Telesme » de la Table d’Émeraude) ou le principe de

concentration de l’esprit dans la matière.

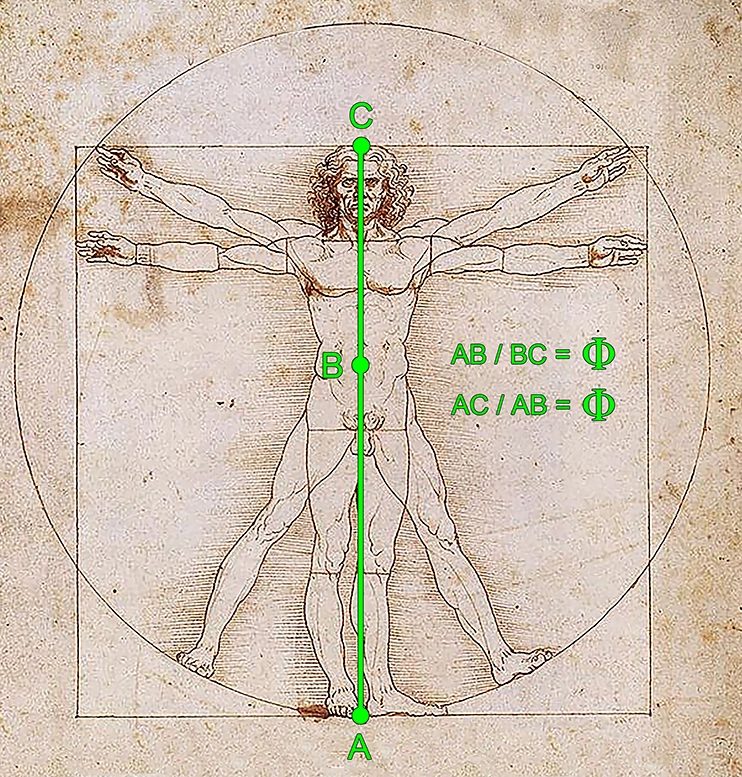

La

signature de Φ se manifeste aussi dans

l’anatomie humaine. Parmi la multitude d’exemples que nous pourrions citer, le

cas du nombril est le plus significatif. En effet, sachant que le mot « nombril

» est l’homologue phonétique de « nombreel », les

cabalistes le décomposeraient en « nombre » et « el » pour en trouver la

substantifique moelle. Comme El est le nom de Dieu aux origines de

l’humanité, ce point, si spécial au regard de l’homme de Vitruve, est la

révélation physique de la signature divine dans les proportions du corps

humain. D’une part, c’est à partir de là que l’énergie nourricière de la mère

nous fut insufflée ; d’autre part, et c’est en cela qu’il nous intéresse

ici, il divise en moyenne la distance entre les pieds et la tête par la

proportion dorée. Le verset 1:27 de la Genèse qui

déclare que « l’homme a été bâti à

l’image de Dieu » n’est donc pas une parabole, il doit être compris de

manière littérale, au premier degré.

Le

dictionnaire Larousse nous explique que : « Φ est la 21ème

lettre de l'alphabet grec (21(3) = 3 x7), correspondant,

en grec ancien, à un « p » aspiré et, en grec moderne, à un « f ». Il est transposé

par « ph » dans les mots français issus du grec ». La

première syllabe des mots « philosophie », « physique », « phyllotaxie », «

firmament », « force » et « feu » souligne le rapport intime que ces mots

entretiennent avec la proportion dorée. L’étymologie est une science à manier

avec le plus grand sérieux, parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte

précédemment, les clés d’investigation qu’offre cet outil sont inégalables.

On

observe ainsi des arrangements spiralés de cette matrice numérique dans les

fleurs, le chou romanesco et la pomme de pin, mais aussi dans la

coquille des nautiles et des gastéropodes. Ces analogies sont tout à fait

stupéfiantes parce qu’elles ne se limitent pas à ces quelques exemples ;

elles trouvent un écho universel dans les

3 règnes du monde vivant : le

minéral, le végétal et l´animal. La nature fait de la géométrie,

automatiquement, sans équerre ni compas. La nature n’a pas besoin de plan, elle

est le plan. Son architecture, surtout lorsqu’elle s’exprime de manière hélicoïdale

(« hélicoïdale » et « hélice » ont la même racine étymologique qu’Hélios, le

dieu solaire des Grecs) et logarithmique, est tout simplement

éblouissante. Je ne comprendrai jamais pourquoi la plupart d’entre nous restent

encore stoïques devant tant de beauté et d’élégance. N’ont-ils pas d’yeux pour

voir ?

Depuis

le XXème siècle et les travaux de Matila Ghyka, le rapport de proportion égal à 1,618 est connu sous

le nom de « nombre d’or ». Employer cette appellation serait néanmoins une

grossière erreur, car une proportion n’est pas un nombre mais le rapport entre

deux nombres, dans leur expression arithmétique ou géométrique. Il est donc

préférable d’utiliser « proportion dorée » au lieu de « nombre d’or ».

L’étymologie

de « or » vient d´« aor », «

aour », « aur »

ou « our » dans

les langues sémitiques et se traduisent tous par « lumière ». Au souvenir du prologue de l´Évangile

de Saint Jean où il est écrit : « Le

Verbe était Dieu (…) Le Verbe était la vraie lumière », la corrélation

entre Dieu, le verbe, la lumière et la proportion dorée devient plus

qu’évidente pour un des modes de pensée chez les mages : le raisonnement

synonymique. Si vous cherchiez une preuve concrète de l’existence de Dieu, la

proportion dorée donnerait à votre argumentation une dimension factuelle qu’il

serait difficile de réfuter. D’autant plus que le symbole grec la proportion dorée,

Φ, définissait chez les

premiers adorateurs du Christ « la force de Dieu », « la volonté » (« le Telesme » de la Table d’Émeraude) ou le principe de

concentration de l’esprit dans la matière.

La

signature de Φ se manifeste aussi dans

l’anatomie humaine. Parmi la multitude d’exemples que nous pourrions citer, le

cas du nombril est le plus significatif. En effet, sachant que le mot « nombril

» est l’homologue phonétique de « nombreel », les

cabalistes le décomposeraient en « nombre » et « el » pour en trouver la

substantifique moelle. Comme El est le nom de Dieu aux origines de

l’humanité, ce point, si spécial au regard de l’homme de Vitruve, est la

révélation physique de la signature divine dans les proportions du corps

humain. D’une part, c’est à partir de là que l’énergie nourricière de la mère

nous fut insufflée ; d’autre part, et c’est en cela qu’il nous intéresse

ici, il divise en moyenne la distance entre les pieds et la tête par la

proportion dorée. Le verset 1:27 de la Genèse qui

déclare que « l’homme a été bâti à

l’image de Dieu » n’est donc pas une parabole, il doit être compris de

manière littérale, au premier degré.

Le

dictionnaire Larousse nous explique que : « Φ est la 21ème

lettre de l'alphabet grec (21(3) = 3 x7), correspondant,

en grec ancien, à un « p » aspiré et, en grec moderne, à un « f ». Il est transposé

par « ph » dans les mots français issus du grec ». La

première syllabe des mots « philosophie », « physique », « phyllotaxie », «

firmament », « force » et « feu » souligne le rapport intime que ces mots

entretiennent avec la proportion dorée. L’étymologie est une science à manier

avec le plus grand sérieux, parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte

précédemment, les clés d’investigation qu’offre cet outil sont inégalables.

Devant

toutes ces sympathies, il me semble peu présomptueux d’affirmer que Φ, véritable pivot tourbillonnant de l’harmonie

universelle (à entendre « uni vers el »

ou « uni ver sel », soit « sel vert uni » pour une

lecture de droite à gauche), est l’empreinte organique d’une matrice créatrice,

dont la structure est assujettie aux lois de la géométrie et de l’arithmétique.

Platon l’avait très bien compris puisqu’il déclara : « Dieu fait toujours de la géométrie. » et « La géométrie attire l'âme vers la vérité, et forme l'esprit philosophique,

en forçant l'âme à porter en haut ses regards, au lieu de les abaisser. »

Pour

leur part, les historiens racontent que la proportion dorée fut baptisée « phi

» afin d´honorer le sculpteur Phidias (480-430 av. J.-C.), célèbre pour avoir participé à la construction du

Panthéon d’Athènes, où le rapport si précieux est exalté dans les proportions

de la façade. Devons-nous être estomaqués par le fait que la proportion dorée était

déjà utilisée cinq siècles avant l’ère chrétienne chez les architectes grecs,

mais également, d’après les travaux de René Adolphe Schwaller

de Lubicz (1887-1961),

chez leurs confrères égyptiens ? Absolument pas, car tous les Artistes,

dignes de cette majuscule, ont toujours essayé de faire résonner leurs œuvres

avec cette signature si particulière. Dans leur désir de singer la nature (à

entendre « saint G », où G est une présentation graphique de la spirale), ils

attribuèrent à Φ le canon ultime de la beauté. À chaque fois que Φ est utilisé, c’est un hommage syncrétique à la nature et

au créateur qui est célébré. Depuis les grandioses pyramides du plateau de

Gizeh jusqu’aux peintures abstraites de Kandinsky, Φ a toujours été l’apanage du génie Artistique et la

marque d’une relation symbiotique avec l’univers. Cette forme d’expression est

assurément née d’une nécessité, celle de révéler et de glorifier dans le monde

matériel l’intelligence invisible de la création divine.

•••••

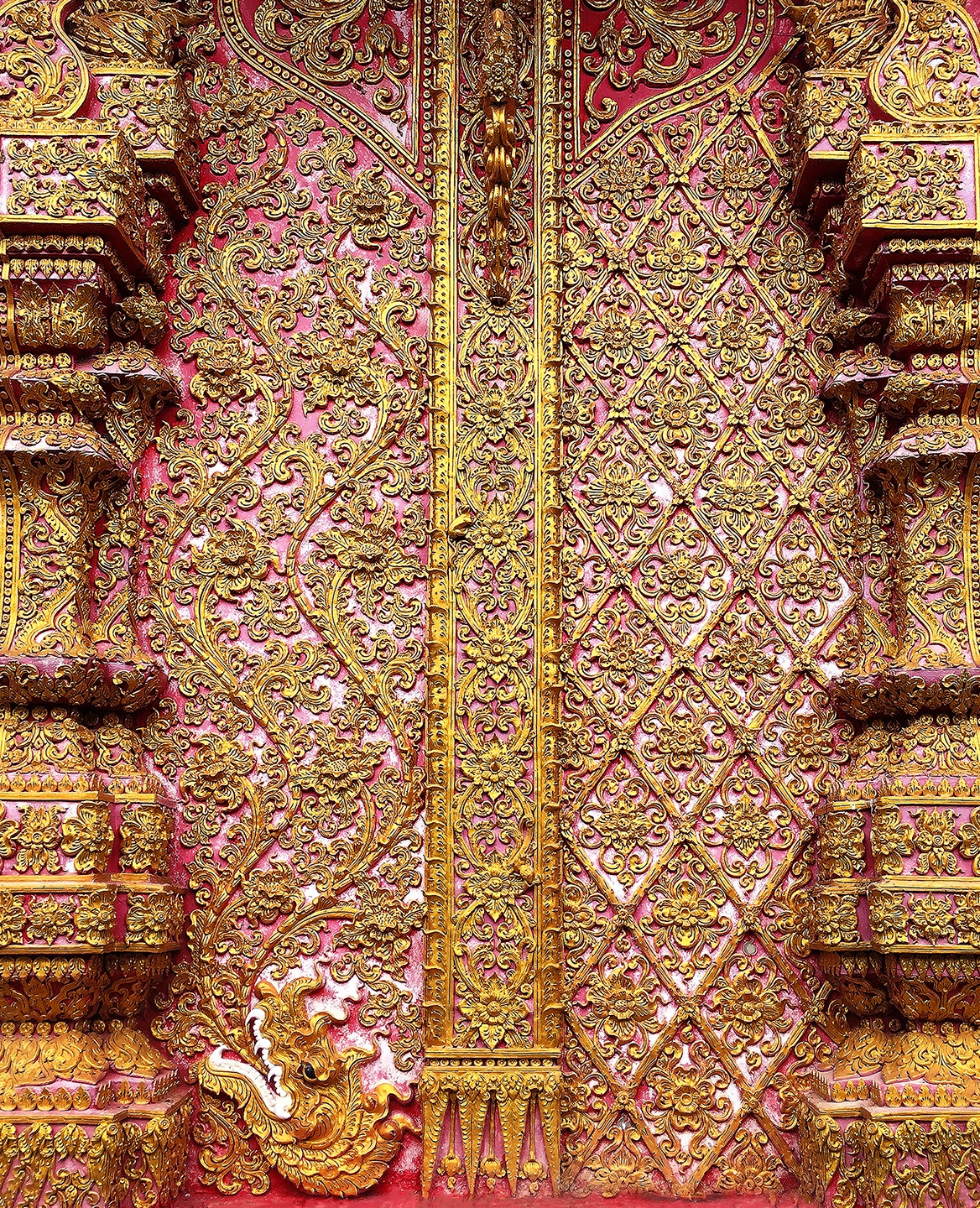

N’en

déplaise à nos contemporains, l’Art d’avant le XXème siècle n’avait

rien en commun avec les ‘‘œuvres’’ d´aujourd´hui. Le mot « art » est devenu,

malgré lui, un terme fourre-tout dans lequel n’importe quelle création

plastique peut trouver sa place. Il suffit de fréquenter les galeries pour

prendre conscience que l’‘‘art’’ est devenu une mascarade intellectuelle et une

pollution visuelle sur laquelle des gens mal intentionnés ou des charlatans

essaient de faire leur fortune. En 1973, Jean Phaure

décrivait déjà ce courant avec l’objectivité qu’il méritait : « L'art moderne est une magie noire, parfois

au sens le plus opératif du terme, et a pour fonction eschatologique, comme la

psychanalyse, de replacer dans le champ de notre conscience notre

infra-psychisme peuplé de tous les résidus psychiques et démoniaques qui

avaient dans les phases précédentes du cycle été contenus dans ces caves par

l'art sacré, les religions et la connaissance initiatique. »

Nul

besoin de s’affranchir d’un doctorat en histoire de l’art pour s’apercevoir que

la créativité est, en comparaison avec les réalisations de notre passé, la

victime d’un processus de destruction commandité. En effet, comment peut-on

mettre sur le même piédestal les tableaux de Jackson Pollock (1912-1956) avec ceux de Michel-Ange (1475-1564), de Raphaël (1483-1520) ou

de Botticelli (1445-1410) ? Malheureusement pour le

genre humain, cette forme imposée de terrorisme intellectuel ne se limite pas

aux frontières de l’art, mais pourrit tous les piliers sur lesquels reposent

l’affranchissement d’une société saine et équilibrée.

À

cela, il faut ajouter que la créativité d’une personne ne fait pas

obligatoirement d’elle un Artiste. Les maîtres sont formels et sont toujours là

pour en témoigner : on ne devient pas Artiste du jour au lendemain,

perfectionner son Art demande beaucoup de travail et une ascèse spirituelle de

tous les instants. Sans être passé par la purification et la rectification de

son âme – faire preuve de sainteté – il est pratiquement impossible de recevoir

l’inspiration divine, de résonner avec la force et ne faire qu’un avec la grâce

de sa quintessence pour produire quoi que ce soit. Léonard de Vinci (1452-1519) enfonce le clou un peu plus profond dans la chair des

prétendants, bien souvent sans talent, en suggérant que la qualification

d´Artiste ne se mérite effectivement qu’en haut lieu : « L'artiste, sans cesse occupé à contempler la création, rend au

créateur un perpétuel hommage. Notre étude si patiente de l'œuvre divine,

demande plus d'efforts que de chanter matines. »

L’Art

induit donc une relation fusionnelle avec le sacré, et dans ce sens, il se doit

d’être un reflet de l’espace matriciel. Afin d’y parvenir, chaque détail doit

être mûrement réfléchi, mesuré et pesé. Absolument aucun élément ne peut être

le fruit du hasard. Et comme le soulignait Jean Phaure,

ce type de travail est aux antipodes de l’art spontané : les proportions

arithmétiques et les tracés géométriques régulateurs organisent une composition

harmonieuse et résonnante, le choix des couleurs s’accorde au symbolisme des

figures et des volumes, et les archétypes mythologiques et religieux se mêlent

aux références cabalistiques en tout genre. Et bien sûr, ne jamais oublier de

se souvenir du caractère hermétique de la forme, c’est-à-dire, comme le stipule

l’adage de la tradition : « montrer, signifier, et cacher… tout à la

fois ». La divinité ne montre pas… elle suggère !

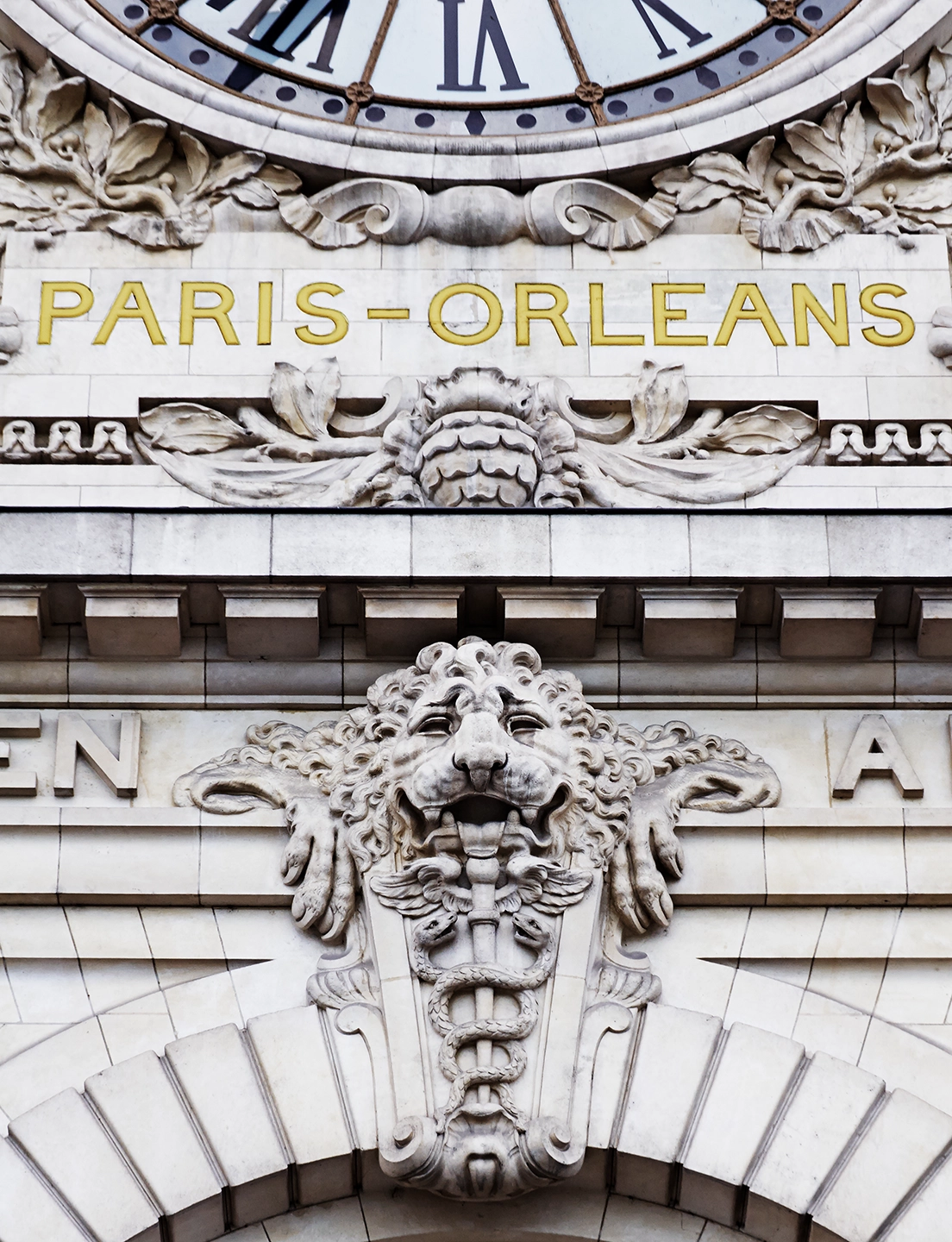

Dans

le magma supérieur de l’esprit créatif, et puisqu’elle est souvent considérée

comme la pierre angulaire de tous les Arts, l’architecture occupe une place

privilégiée dans la relation qu’elle entretient avec les éléments naturels. La

synchronisation entre les propriétés d’un temple et les cycles temporels a

toujours été l’un des secrets les mieux gardés par les hautes sphères

initiatiques des castes sacerdotales. C’est dans la résolution de la quadrature

du cercle que la bâtisse est élevée vers le sacré, et fait ainsi valoir sa

fonction opérative en conjuguant les énergies célestes et terrestres en son

sein. Lorsqu’un temple est construit dans les règles de l’Art, sa forme

géométrique donne à l’espace son orientation, et comme une aiguille le ferait

sur un cadran solaire, elle donne aussi la mesure du temps. En cela, la

connaissance scientifique des cycles cosmiques élève l’Architecte au rang des

initiés, et, dans cette finalité, il ne peut pas en être autrement.

Malheureusement

pour l´Humanité, peu de personnes comprennent véritablement les systèmes de

codage employés dans les œuvres d’Art de nos ancêtres. Et même si leurs

tentatives sont couronnées de succès, la doxa universitaire les labellise

automatiquement comme de doux illuminés. Cette étiquette justifie d’autant plus

l’approche des Arts par le prisme de la psychologie chez les modernes, car il

faut bien tenter d’apporter une explication, même fantasmagorique, sur les

allégories, les métaphores et les paraboles de la culture traditionnelle de nos

maîtres. Quoi qu’il en soit, nous allons essayer de décrypter quelques œuvres

pour ce qu’elles furent réellement tout au long de cette thèse. Dans cette

optique, la meilleure manière de s’y atteler est d’utiliser les outils qui nous

ont été légués, et dans cette virtuosité, la mesure des Arts libéraux est

incontournable.

Les

Arts libéraux sont au nombre de 7 et se divisent en deux voies : le Trivium

et le Quadrivium.

·

Le Trivium se définit par l’expression du Verbe

(la Lumière) par les mots. Il se divise en 3 matières : la

grammaire, la dialectique et la rhétorique.

·

Le Quadrivium se rapporte aux pouvoirs des

nombres, soit l’expression du Verbe

par les mathématiques et se divise en 4 matières : l’arithmétique, la musique,

la géométrie et l’astronomie.

Aux

côtés de ces 7 voies, un axiome linguistique issu de la cabale hermétique,

appelé la langue des oiseaux,

vient compléter la palette déjà bien fournie de l’Artiste. Cet argot, qualifié

de solaire, dont les principes sont sanctifiés dans l’apparence de son

initiateur à la tête d’ibis, Djéhuty-Thot, se

base exclusivement sur l’assonance des mots, sans jamais prendre en compte les

règles de l’orthographe et de la grammaire. Richard Khaitzine

(1947-2013) en parlait de la sorte : « Cette langue des oiseaux, c’est celle révélée par Jésus aux apôtres

par l’intermédiaire de son esprit, l’Esprit-Saint. Souvenez-vous de cet épisode

tiré des Évangiles. C’est la période de la Pentecôte et les apôtres reçoivent

le don des langues sous forme de langues de feu, le feu étant un synonyme d’esprit.

Mais dans ce cas, vous demandez-vous, pourquoi l’appelle-t-on la langue des

oiseaux ? Parce que l’Esprit-Saint, de nature volatile, est fréquemment

symbolisé par un volatile, un oiseau, souvent une colombe. »

Dans

le but de combler les faiblesses du langage et de fournir les dernières clés

indispensables à l’ouverture du royaume fermé des mages, le disciple d’Hermès

utilisera un autre vecteur de transmission, encore très mal compris de nos

jours : le symbole.

•••••

Le

symbole joue un rôle plus que singulier : stimulant uniquement la psyché,

ce signe figuratif relie l’homme à son imagination et connecte sa pensée à des

sphères indescriptibles par les mots. En effet, le son d’un mot est une

vibration que l’ouïe peut entendre, et, dans cet état, il possède déjà une

manifestation matérielle. Le mot coupe donc maladroitement la dynamique de

l’idée qu’il souhaite définir ; c’est précisément pour remédier à cette

faiblesse que l’emploi du symbole démontre toute son efficacité. Par la

création d’un pont entre le créé et l’incréé, ce mode de lecture donne la

possibilité au mental de traverser le miroir des apparences, d’entrevoir

l’envers du décor, en dehors de l’espace et du temps. Ferdinand Brunetière (1849-1906) précisait : « Le

symbole est image, il est pensé… Il nous fait saisir entre le monde et nous

quelques-unes de ces affinités secrètes et de ces lois obscures qui peuvent

bien passer la portée de la science, mais qui n’en sont pas pour cela moins

certaines, tout symbole est en ce sens une espèce de révélation. »

Nous

ne pouvions pas continuer cette introduction sans honorer le verbe aiguisé de

René Guénon (1886-1951), parce que sa vie et

son œuvre cristallisent à elles seules une recherche spirituelle sans aucune concession.

Il écrivait dans son livre Symboles de la Science Sacrée : « Nous avons déjà eu I’occasion

de parler de l'importance de la forme symbolique dans la transmission des

enseignements doctrinaux d'ordre traditionnel (…) Pourquoi rencontre-t-on tant

d'hostilité plus ou moins avouée à l’égard du symbolisme ? Assurément, parce

qu'il y a là un mode d'expression qui est devenu entièrement étranger à la

mentalité moderne, et parce que l'homme est naturellement porté à se méfier de

ce qu'il ne comprend pas. Le symbolisme est le moyen le mieux adapté à l'enseignement

des vérités d'ordre supérieur, religieuses et métaphysiques, c’est-à-dire de

tout ce que repousse ou néglige l'esprit moderne ; il est tout le contraire de

ce qui convient au rationalisme, et tous ses adversaires se comportent,

certains sans le savoir, en véritables rationalistes (…) C'est ainsi que les

vérités les plus hautes, qui ne seraient aucunement communicables ou

transmissibles par tout autre moyen, le deviennent jusqu’à un certain point

lorsqu'elles sont, si l'on peut dire, incorporées dans des symboles qui les

dissimuleront sans doute pour beaucoup, mais qui les manifesteront dans tout

leur éclat aux yeux de ceux qui savent voir (…) Si le Verbe est pensé à

l'intérieur et parole à l'extérieur, si le monde est l'effet de la Parole divine

proférée à l'origine des temps, la nature entière peut être prise comme un

symbole de la réalité surnaturelle. Tout ce qui est, sous quelque mode que ce

soit, ayant son principe dans l'intellect divin, traduit ou représente ce

principe à sa manière et selon son ordre d'existence ; et, ainsi, d'un ordre à

l'autre, toutes choses s'enchaînent et se correspondent pour concourir à

l'harmonie universelle et totale, qui est comme un reflet de la trinité divine

elle-même. Cette correspondance est le véritable fondement du symbolisme et

c'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises

pour symboliser les réalités d'un ordre supérieur, où elles ont leur raison

profonde, qui est à la fois leur principe et leur fin. »

Dans

sa figuration vulgaire, le saint bol prend la forme d’une coupe ou d’un calice,

lors du rituel magique de la messe, au moment du sacrement eucharistique, il

recueille le sang christique – liquide métaphorique du fluide cosmique.

L’évocation d’une essence aqueuse rappelle inévitablement la façon dont les hermétistes

associaient le comportement de l’esprit mercuriel à un océan primordial. En

suivant le raisonnement analogique, le symbole remplit exactement la même

fonction que son homophone, révélé par la langue des oiseaux, à savoir que le

saint bol est le réceptacle et le révélateur dans le monde tangible, des

principes indicibles de la matrice universelle.

Je

conçois que pour la plupart d’entre vous l’hermétisme paraît bien mystérieux,

voire même chimérique, d’autant plus que ce courant philosophique propose des

perspectives historiques et scientifiques que la pensée dominante qualifie

d’irrationnelles. J’entends déjà la rhétorique des plus endoctrinés : « Comment l’homme de l’Antiquité

pouvait-il connaître ce que la science moderne commence à peine à entrevoir

? Ne sommes-nous pas supérieurs à ces

bouseux du passé ? »

Eh

oui, et quoi qu’il en pense, l’homme d’aujourd’hui n’a pas conscience de son

ignorance. Mais, il ne faudrait surtout pas lui jeter la pierre, car, depuis

les bancs de l’école maternelle jusqu’aux amphithéâtres des universités, il est

poussé à répéter naïvement ce qu’on lui apprend. Et vu que la majorité a grandi

dans le même système, il est logique que les gens “normaux” soient tous

formatés de la même manière. À sa décharge, il faut reconnaître que la quête du

savoir, de l’enrichissement intellectuel et culturel est une activité qui n’est

plus valorisée. Absolument rien n’est organisé pour nous encourager à lire les

ouvrages des bibliothèques et à multiplier nos connaissances générales. Ce

triste constat est l’inexorable conséquence d’une éducation régalienne

constamment nivelée vers le bas, de la propagation et de la normalisation de la

culture de l’artificiel (au détriment du naturel), de la promotion et la

standardisation de la médiocrité par les médias dominants, de l’abrutissement

et de la manipulation hypnotique des masses par la télévision. Et surtout, du

déni toujours croissant d’un royaume spirituel transcendant et salvateur. C’est

un fait, on ne compte plus les amis qui sont très fiers de leur agnosticisme…

Quelle tristesse !

À

l’aube du XXIème siècle, l’effondrement de la pensée est à l’image

de la décadence, de la dégénérescence et de la déchéance de notre civilisation.

Cette sclérose intellectuelle est devenue un obstacle de plus en plus épineux à

franchir pour ceux qui prennent les chemins de l’évolution spirituelle, de

l’émancipation personnelle ou de la voie gnostique. Le conditionnement social

est tellement puissant que les intrépides, ceux qui osent encore réfléchir par

eux-mêmes, sont souvent mis sur le banc des infréquentables et sont

malheureusement sujets à la moquerie. Il faut faire preuve d’une sacrée force

de caractère pour se libérer de la vindicte populaire et du jugement d’autrui.

Ce travail demande une profonde et délicate introspection sur soi-même ;

très peu de personnes sont prêtes à souffrir pour dissoudre les illusions du

quotidien afin de s’en libérer complètement. Être capable de vider son calice

de toutes les scories, pour ensuite le remplir à nouveau d’une lumière plus

radieuse, est un accomplissement inaccessible pour la plupart d’entre nous.

La